Wussten Sie, wer Ende der Neunzigerjahre einen der ersten Klima-Rechner entwickelte und auf eine Homepage stellte? Sie tippen auf eine Umweltorganisation? Mag sein. Doch eines der ersten dieser Tools, mit denen jeder seine CO2-Emissionen kalkulieren kann, kam auch von der BP. Ausgerechnet, von einem Erdölkonzern.

Warum das so war, schildert der US-Klimaforscher Michael Mann in seinem neuen Buch «The New Climate War» eindrücklich. Der Verweis auf den Klimaschutz als eine Frage des individuellen Lebensstils gehöre zu den neuen Strategien, die sich die Industrie ausgedacht habe, um wirksame regulatorische Massnahmen gegen den Klimawandel zu verhindern; nachdem das schlichte Leugnen des Klimawandels aufgrund der überwältigen wissenschaftlichen Evidenz nicht mehr möglich sei. Damit gelinge es der Industrie, den Fokus auf den Fussabdruck des Einzelnen und weg von den eigenen, ungleich größeren CO2-Emissionen zu lenken.

Schlimmer noch: Das Narrativ, wonach es der Konsument in der Hand habe, den Klimawandel zu bremsen, sei geeignet, uns auseinander zu dividieren. Statt sich über wirksame politische Klimamassnahmen zu unterhalten würden die Menschen anfangen, sich darüber darüber zu streiten, ob man nun noch fliegen dürfe oder nicht. Mit dem Effekt, dass die Chancen für wirksame regulatorische Massnahmen zum Schutz des Klimas schwinden. Was wiederum ganz im Sinne der Industrie ist.

Nun ist die Schweizer Migros natürlich kein Monument wie die British Petroleum. Ihr M-Check aber folgt der gleichen Logik wie der legendäre Klimarechner der Briten. Auch er richtet die Aufmerksamkeit aufs individuelle Einkaufsverhalten anstatt auf die Migros selbst und ihre viel umfangreicheren CO2-Emissionen.

International sind Migros und Coop gut aufgestellt

Dabei gäbe es hier einiges zu tun. Gewiss, im Vergleich zu anderen seiner Species steht der Schweizer Platzhirsch in Sachen Klimaschutz und Tierwohl glänzend da. Bei der Nachhaltigkeit machen der Migros, ebenso wie Verfolger Coop, sowohl national als auch internationel kaum einer etwas vor.

Gemessen an dem aber, was getan werden müsste, um die Erderwärmung, wie vor sechs Jahren in Paris beschlossen, unter 2 oder besser noch unter 1,5 Grad zu halten, steht auch bei der Migros noch einiges an Arbeit an.

Die Zeit drängt, auch für die Migros. Nötig sind Massnahmen, die womöglich etwas mehr weh tun als der M-Check, dafür wirken sie; und keine halben Sachen wie der M-Check, die im besten Fall nichts oder nur wenig nützen. Oder die sogar die Gefahr bergen, dass die Akzeptanz für erwiesenermassen effektive Klimaschutzmassnhamen wie etwa Lenkungsabgaben sinkt, weil sich die Leute sagen können: Ich schaue ja, dass ich bei der Migros keine Produkte mit nur einem Sternchen kaufe. Warum soll ich dann auch noch mehr Abgaben zahlen?

Eine Träne für den Umweltschutz

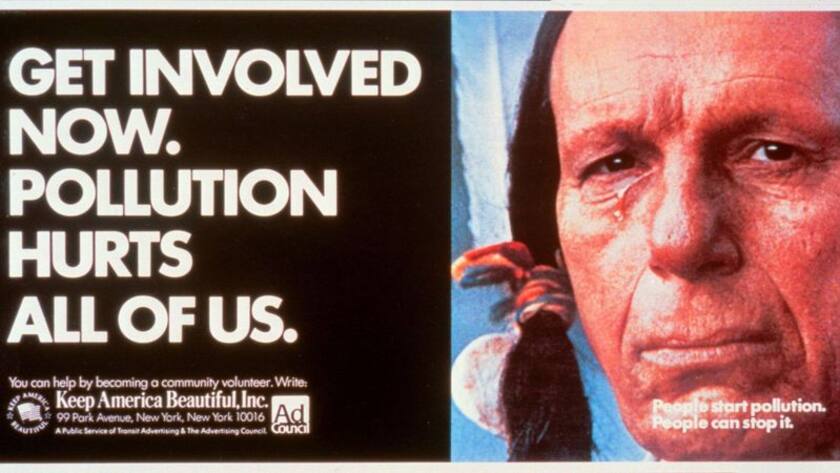

Dass diese Befürchtung nicht aus der Luft gegriffen ist, illustriert die Geschichte des «weinenden Indianers», die Michael Mann in seinem Buch erzählt. Es geht um eine Werbung, die anfangs der Siebzigerjahre in den USA auf Sendung ging. Der Film zeigte einen Indianer, der in einem Kanu entlang rauchender Industrieschlote einen Fluss hinunterpadelt, um schliesslich an einem mit Plastikflaschen und Aludosen verschmutzten Ufer auszusteigen. Schlusseinstellung: ein traurig in die verschmutzte Gegend blickender Mann, dem eine Träne die Wange hinunter rinnt, und ein Slogan «Keep America beautiful».

Die Kampagne – lanciert von Getränke-Giganten wie CocaCola und Anheuser-Busch, wie sich später herausstellte – gilt heute als Meisterstück politischer Manipulation. Sogar Umweltorganisationen machten sich das Anliegen zu eigen und riefen die Bürger dazu auf, ihre Plastik-Flaschen nicht mehr einfach aus dem Fenster des Autos zu werfen und «Amerika sauber zu halten».

Gleichzeitig entwickelte sich die Plastikverschmutzung weltweit zur zweiten, grossen Umweltkatastrophe neben der Erderwärmung. Die Getränkeindustrie aber hatte ihr Ziel erreicht. Die Fokussierung auf die individuelle Verantwortung führte dazu, dass es in den USA auf nationaler Ebene nie zur Einführung eines Getränkepfandes kam.

Der «Crying Indian» hatte seinen Zweck erfüllt.