Es war ein Wettrennen der besonderen Art. Am 29. September trat CS-Chef Brady Dougan bei der Banking & Insurance CEO Conference der Bank of America Merrill Lynch in London auf. Am Morgen danach verschickte die UBS eine Pressemitteilung, die kaum nach einer weltbewegenden Neuigkeit aussah: Auch ihr Finanzchef John Cryan nehme an dieser Veranstaltung teil, verkündete die Grossbank. Seit wann, fragten sich viele Investoren, ist die Teilnahme von einem der 13 Konzernleitungsmitglieder an einer Investorenkonferenz ein eigenes Pressecommuniqué wert?

Doch die Botschaft, die Cryan aussandte, war für die UBS von höchster Wichtigkeit. Zweieinhalb Wochen zuvor hatten die führenden Bankregulatoren aus 27 Ländern die sogenannten Basel-III-Richtlinien verabschiedet, welche die Kapitalanforderungen der Banken stark verschärften und neu für Grossbanken sieben Prozent Kernkapital (Aktienkapital und Reserven) forderten. Zwar soll das neue Regime erst 2019 in Kraft treten, eine Frist, die selbst die CS-Analysten als «überraschend lang» bezeichneten. Doch der Startschuss für die starken Banken des Globus war damit gefallen. Als Erster preschte Josef Ackermann von der Deutschen Bank mit seiner Kapitalerhöhung von zehn Milliarden Euro vor – und stiess dabei auf Investoren, welche die neuen Kapitalanforderungen möglichst schnell umgesetzt sehen wollen.

Und so gab Cryan die Signale, die von den traditionell kapitalstarken Schweizer Banken zu erwarten waren: Wir erfüllen die neuen Regeln ohne zusätzliche Kapitalerhöhungen, und das bereits bis 2013, also sechs Jahre früher als gefordert. Dafür müssen wir aber alle Gewinne der nächsten Jahre einbehalten – das Warten auf die Dividenden bleibt. Damit blieb Cryan jedoch hinter dem Optimismus von CS-Lenker Dougan am Vortag zurück: Der versprach nicht nur ebenfalls den Verzicht auf eine Kapitalerhöhung, sondern will auch die Dividende, die im letzten Jahr ein Drittel des Gewinns betrug, in den nächsten Jahren weiter zahlen.

UBS und CS können sich Optimismus leisten, obwohl sie von den neuen Vorschriften besonders hart getroffen sind. Denn Grossbanken mit einem starken Investment-Banking-Arm sind von der neuen Risikogewichtung der Finanzinstrumente besonders betroffen. Morgan Stanley schätzt, dass die risikogewichteten Aktiven durch die neuen Regeln bei der UBS am stärksten steigen – um 61 Prozent (siehe 'Basel III und die Folgen für die Banken' im Anhang). Bei der CS sind es 31 Prozent. Gleichzeitig dürfen die Banken weniger Kapital anrechnen, da sogenanntes Hybridkapital nicht mehr zählt.

Dennoch bleiben die Schweizer Grossbanken im internationalen Vergleich bestens kapitalisiert. Nach Schätzungen der Deutschen Bank sind sie bereits 2012 auch nach neuer Basel-III-Kernkapital-Definition die höchstkapitalisierten Banken Europas: Die UBS kommt auf zwölf, die CS auf elf Prozent (siehe Grafik). Der Tenor der beiden Grossbanken an die internationale Investorengemeinde lautet deshalb zu Recht: Wir sind für die neuen Vorschriften aus Basel gut gerüstet.

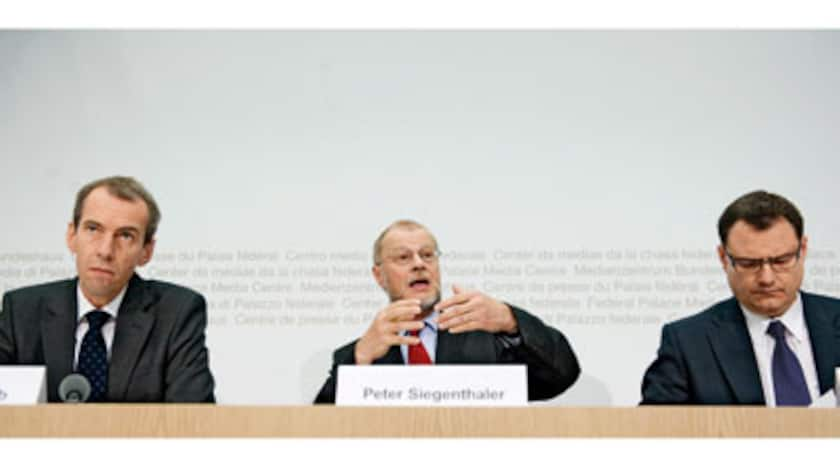

Musterknabe Schweiz. Mit den neuen Vorschriften aus Bern sieht es jedoch anders aus. Dougan und Cryan kannten bei ihrem Vortrag bereits die geplanten Vorschriften für die Schweiz, die Peter Siegenthaler, Chef der Too-big-to-fail-Expertenkommission, zusammen mit Finma-Chef Patrick Raaflaub und Nationalbank-Vize Thomas Jordan am 4. Oktober der Öffentlichkeit präsentierte. Einmal mehr machte die Alpenrepubik ihrem Ruf als globaler Musterknabe der Regulierung alle Ehre. Sie leistete sich als einziges Land der Welt eine eigene Kommission zum Problem des «Too big to fail», das die Wirtschaftswelt seit Jahrhunderten beschäftigt, aber noch von niemand gelöst worden ist. Rasant preschten Nationalbank und die EBK-Nachfolgerin Finma mit neuen Regeln vor, nachdem sie vor der Krise nicht mit schärferen Forderungen verhaltensauffällig geworden waren. Lediglich drei Wochen nach Verkündung der neuen internationalen Vorschriften legen sie als erste Regulatoren weltweit ein Werk vor, das die Basel-III-Vorschriften noch einmal drastisch verschärft. Das Kernkapital für die Schweizer Banken soll zehn statt sieben Prozent betragen, und weitere neun Prozent sollen durch das neue Wunderinstrument mit dem schönen Namen CoCos entstehen. Diese Contingent Convertibles sind Anleihen, die im Krisenfall zu Aktien gewandelt werden – zu einem Drittel, wenn das Eigenkapital unter sieben Prozent fällt, zu zwei Dritteln bei einer Kapitalschmelze auf fünf Prozent.

Doch von einem Wettrennen war bei den Berner Ankündigungen nichts zu hören. Im Gegenteil: «Zu Recht» werde hier eine «angemessene Übergangsfrist bis zum 1. Januar 2019 eingeräumt», betont die CS in einer ersten Stellungnahme. Es zeichnet sich damit ein Prozess mit zwei Geschwindigkeiten ab. UBS und CS ist vor allem wichtig, schnellstmöglich die neuen Basel-III-Richtlinien zu erfüllen. Mehr als die Hälfte der Aktien gehören ausländischen Anlegern, vor allem Pensionskassen und Fonds aus dem angelsächsischen Raum, und für sie ist die Balance wichtig: Sie investieren in eine Schweizer Bank, weil sie Sicherheit suchen, doch wenn die Rendite auf dem eingesetzten Kapital als Folge der Überregulierung zu tief wird, verkaufen sie schnell.

Acht Jahre – eine Ewigkeit. Die langen Fristen sind der Hauptgrund dafür, dass die Banken gelassen auf die neuen Vorschriften reagieren. Für die Bankmanager, die in Quartalen denken, sind acht Jahre eine Ewigkeit. Zwischen den letzten Finanzkrisen lagen sieben Jahre. «Wir wissen nicht einmal, wie das nächste Jahr wird», betont ein hoher Bankmanager. «Was sollen wir uns da über 2018 Gedanken machen?» Sicher ist nur: Die jetzigen Chefs sind dann nicht mehr an Bord.

Die Antreiber von Nationalbank und Finma hätten das neue Regime sicher gern früher eingeführt, doch das vereitelten ihre Kollegen aus anderen Ländern. Zu gross war der Druck von Ländern wie Deutschland und Frankreich, mit möglichst langen Fristen ihre Banken zu schützen. Besonders in Deutschland ist das Bankensystem noch zu schwach, als dass den Banken zu harte Kapitalanforderungen auferlegt werden könnten. Allein 140 Milliarden Euro hat die Hypo Real Estate an Bürgschaften vom Steuerzahler bekommen. Selig sind da die Schweizer Banken. Da die neuen Basler Regeln erst 2019 in Kraft treten, dürften die Schweizer Regeln nicht früher kommen, argumentieren UBS-Vize Ulrich Körner und CS-Vizepräsident Urs Rohner, die beiden Bankenvertreter in der 14-köpfigen Expertenkommission. Und auch bei der Höhe des neuen Kernkapitals konnten sich die Regulierer nicht voll durchsetzen: Zunächst wollten sie zwölf Prozent, man einigte sich auf zehn. Und schliesslich bekamen die Banken auch bei den CoCos einen Ablass: Die Regulierer wollten elf Prozent, man einigte sich auf neun Prozent, und dass davon sechs Prozent erst bei einer tiefen Eigenkapitalquote von fünf Prozent gewandelt werden, war ein weiteres Zugeständnis an die Banken.

Gelöst ist das Too-big-to-fail-Problem damit nicht. Bisher gab es keinen Markt für diese Anleihen, und dass die benötigten Volumen von mehr als 40 Milliarden Franken tatsächlich über diesen Weg aufgenommen werden können, bezweifeln viele Banker. Die Anleihen müssten den Anlegern einen höheren Ertrag bringen als normale Obligationen – zwei bis drei Prozentpunkte Aufschlag. Während sich die CS überzeugt gibt, ein «attraktiver Emittent» von CoCos zu werden, schweigt die UBS lieber zu diesem Thema. Beide machen gute Miene zum politischen Spiel der Expertenkommission.

Das Gremium, einberufen vom Bundesrat auf Druck von Nationalbank und Finma im November 2009, war von jeher skurril. Die Scharfmacher hatten vor allem ein Argument: Die Schweizer Banken trügen aufgrund ihrer überdimensionierten Grösse ein viel höheres Risiko bei einer Bankpleite als andere Länder. «Wir haben ‹Too big to fail› im Quadrat», lautet die Argumentation von Finma und Nationalbank. Sie verliert jedoch durch den fortwährenden Abbau der Bilanzsummen an Überzeugungskraft. Ende 2009 betrugen die Bilanzsummen der beiden Grossbanken – bei weiterhin fallender Tendenz – noch das 4,4fache des Bruttoinlandprodukts. Ein Jahr zuvor hatte der Faktor noch bei 6,2 gelegen. Damit nähert sich die Schweiz den Werten der Niederlande (3,2) und Belgiens (3,1) an. Zudem, und darauf weisen die Banken zu Recht hin, liegt das Problem nicht in der Grösse, sondern in der Vernetztheit: Weder Lehman Brothers noch die Hypo Real Estate waren grosse Banken.

Restrisiken. Wie stark die Kommission unter dem Eindruck des UBS-Dramas stand, zeigt auch der Fokus auf die Grossbanken. Die beiden Versiche-rungsvertreter, Zurich-Finanzchef Dieter Wemmer und Swiss-Re-Rechtschef Hermann Geiger, nahmen ihre Häuser aus der Schusslinie. Doch die Eidgenossenschaft würde im Krisenfall wohl auch die Versicherungsriesen retten. Die US-Regierung hat in der Finanzkrise den weltgrössten Versicherer, AIG, übernommen, der Bund hätte die Swiss Life bei der grossen Schieflage 2002 kaum in Konkurs gehen lassen.

Zudem: Die letzte Finanzkrise, weltweit die schlimmste seit den dreissiger Jahren, hat der Schweiz eine Staatsbeteiligung an einer Bank von sechs Milliarden Franken eingebracht, die der Bund mit einem Gewinn von 1,2 Milliarden Franken verkaufen konnte. Die eingelagerten Schrottpapiere von heute weniger als 20 Milliarden lieferten der Nationalbank zuletzt einen schönen Gewinn. Wie viel schlimmer müsste eine Krise sein, damit die Schweiz die Verbindlichkeiten der gesamten Bilanz der Grossbanken übernehmen müsste? Mit Wahrscheinlichkeiten sollte man seit der Finanzkrise zwar vorsichtig sein, sogenannte schwarze Schwäne – Ereignisse mit tiefer Wahrscheinlichkeit und hohem Schaden – müssen Teil der Risikovorsorge sein. Doch eine weitere Krise, die viel schlimmer wäre als die letzte, ist kaum wahrscheinlicher als der Unfall eines Atomkraftwerks. Wer dieses Restrisiko vermeiden will, müsste alle Reaktoren abschalten.

Gerade sechs Prozent der Wirtschaftsleistung hat den Schweizer Steuerzahler die Stützung der Banken in der Finanzkrise gekostet – gegenüber 20 Prozent in Deutschland, 70 Prozent in England und fast 90 Prozent in den USA. Die Schweiz ist damit so gut wie kein anderer grosser Finanzplatz durch die Krise gekommen.

Dafür leistet sie sich jetzt die härteste Regulierung der Welt.